2025年10月31日,美国参议院以(51∶47)的投票结果通过一项决议,反对并废除特朗普通过行政令实施的关税政策。其中有四名共和党成员投了反对票,这究竟是怎么回事?

要串联起所有的关税事件,我们不妨从10月30日开始回顾。这天,中美两国元首在吉隆坡进行磋商、并在韩国釜山举行会晤后,最终达成在关税方面的成果共识有:

其一,美方将取消针对中国商品(包括香港特别行政区和澳门特别行政区商品)加征的10%所谓“芬太尼关税”,对中国商品(包括香港特别行政区和澳门特别行政区商品)加征的24%对等关税将继续暂停一年。中方将相应调整针对美方上述关税的反制措施。双方同意继续延长部分关税排除措施。

其二,美方将暂停实施其9月29日公布的出口管制50%穿透性规则一年。中方将暂停实施10月9日公布的相关出口管制等措施一年,并将研究细化具体方案。

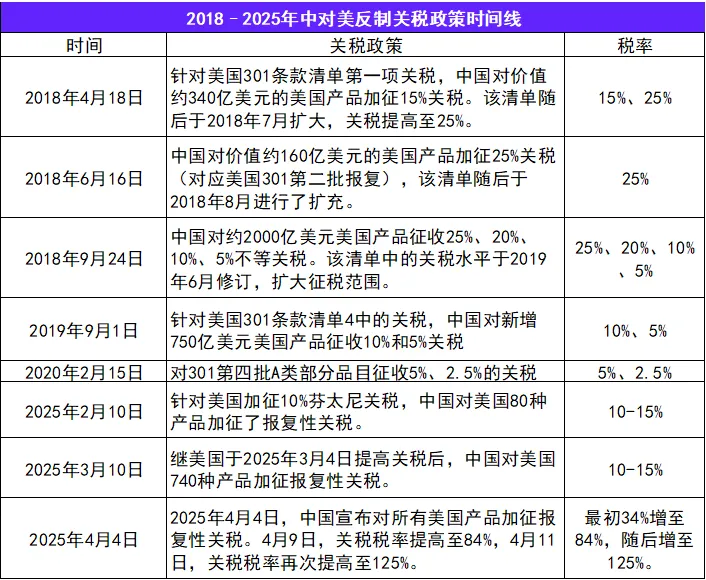

具体来看,在中美会谈达成关税调整后,目前对双方商品的关税究竟有哪些变化?在此之前,我们不妨先回顾一下2018–2025年美国对中国关税政策的主要时间线,从宏观层面梳理历次加征、调整与阶段性缓解的脉络。(见下表1)

制表:西之月(表1)

制表:西之月(表1)

从表中可见,美国单方面发起的关税压制在2025年尤甚,叠加后高达125%,甚至一度飙升至145%(虽未执行)。以下为中国的反制策略(表3)。

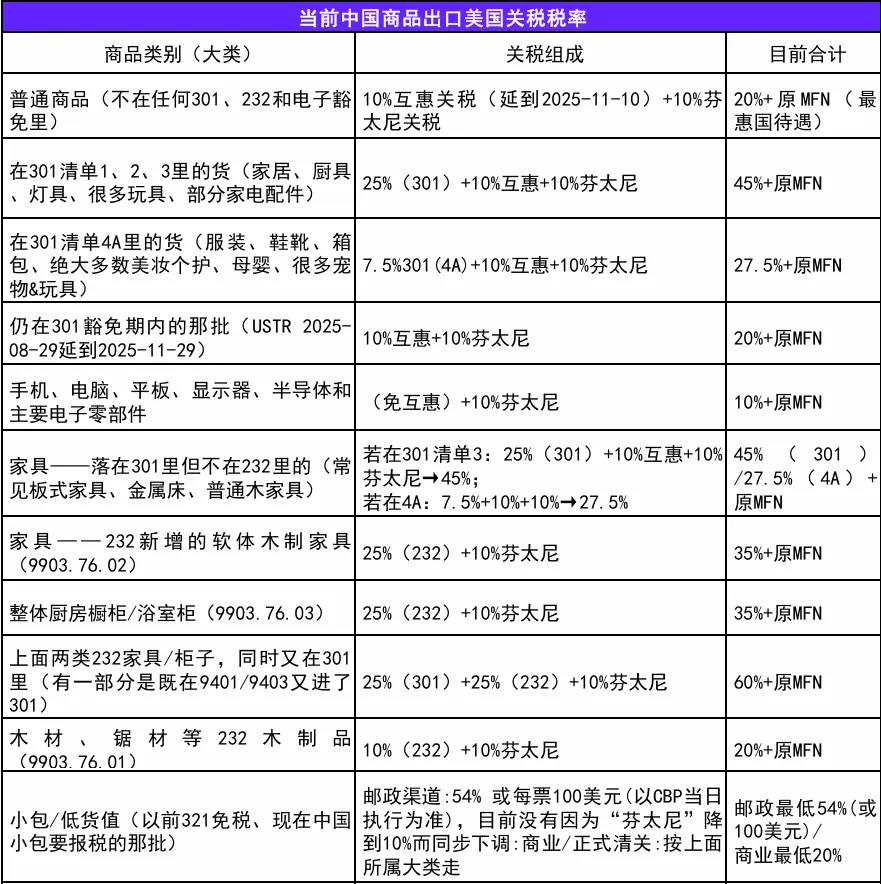

制表:西之月(表2)

需要指出的是,美国对上述301附加税的部分商品实行了多轮豁免并多次延期。2023年12月底,特朗普政府将数百项301清单商品的关税豁免延长至2024年5月;2024年中、美双方又先后再次延长豁免有效期,部分清单商品的豁免已延至2025年底。这些豁免的延续减轻了部分长期依赖中国产品的美国企业短期成本,但大部分商品依旧在征税范围内(见表3)。

制表:西之月(表3)

除上述301条款关税外,针对特定商品的临时附加税仍然存在,例如对中国(含港澳)商品实施的10%“芬太尼关税”(原为20%),还有所谓的“互惠关税”目前为10%。见表1,2025年5月14根据《日内瓦联合声明》,美国取消了后续加征的50%和41%关税,并将4月2日宣布的34%关税中的24%暂停90天,只保留了10%;现中美在韩国会晤后,又将此暂停了一年。税率的多层叠加特征已得到美国政府确认,这意味着跨境卖家如果误归类产品或遗漏适用税项,极易触发额外高额关税。

▌美国关税战“失灵”

特朗普以“保护美国就业”为名,大幅对中国加征关税。然而,这场声势浩大的关税压制并未达到美国政府预期的效果。

自今年2月起,特朗普政府对中国输美产品大幅提高关税,意图将“中国制造”排挤出美国市场。美国财政部长贝森特(Scott Bessent)声称此举旨在“推动与夺走美国就业的中国实现公平贸易”,但实际上,该政策不仅未能缓解贸易失衡,反而加剧了结构性矛盾。

数据显示,今年1至9月,中国对美出口同比下降16.8%,但对全球整体出口仍增长6.1%。同期美国自全球进口(1至7月)增长11.5%,表明其国内需求并未减弱,只是进口来源地发生转移,如大量中国商品经由东南亚等地“绕道出口”,继续供应美国市场。其结果是,美国贸易逆差不降反升,扩大23%,而中国工业生产仍保持5%以上的稳健增长。

从更深层次看,两国经济结构存在根本性不对称:美国以全球4%的人口支撑了全球31%的消费,而中国以17%的人口贡献了28%的制造业产出。美国的过度消费动摇了美元信用的根基,中国的过剩产能也对全球制造业体系构成压力。

特朗普政府对华施压难以奏效,首要原因在于其过度迷信“关税武器”与美国市场力量。尽管美国占据全球GDP的25%、手握“买方优势”,但已无法单凭市场准入迫使中国接受不平等条款。在全球供应链重组、多极格局深化的今天,单向施压不仅无法扭转贸易赤字,反而加速了以去美国中心为特征的贸易路径重构。

▌特朗普“关税治国”正遭遇“内外夹击”

值得关注的是,就在中美通过吉隆坡磋商达成一系列关税缓和共识的同时,美国国内围绕“特朗普全球关税”的政治裂痕也在加深。

这里回到文章开头所提到的10月31日事件,在特朗普第二任期内,美国参议院以(51∶47)的投票结果通过了一项决议,反对并废除特朗普通过行政令实施的关税政策。此前,特朗普政府在其第二任期内依据《国际紧急经济权力法》(IEEPA)对多国商品加征10%全面关税。对部分国家(因为其对美国出口壁垒高、贸易逆差大)还设定“对等关税”,税率高达 50%或以上,对中国甚至高达125%-145%(税率叠加)。而在当天的投票中有四名共和党参议员罕见地倒戈,与民主党人共同支持这一反对关税的决议。这意味着,即便在特朗普党内影响力依旧强势的情况下,仍有部分共和党人认为其“关税治国”的做法正在损害美国制造业、农产品出口和通胀稳定。有参议员直言,这些关税“正在惩罚美国消费者和农民,而非中国”。

其实,这次投票不只是针对关税本身,更是对特朗普绕过国会、滥用行政权力的政治谴责。根据美国法律,制定或调整关税应由国会授权,但特朗普在过去两届任期中频繁依靠《贸易法301条》《232条》等行政工具自行加税,被指“越权干预市场”。

不过,参议院的这次“反叛”并不意味着政策将立即改变。因为早在2025年4月9日,众议院共和党领导层通过了一项内部程序变更,明确禁止任何与关税相关的决议进入全院投票环节,意在阻止针对特朗普全球关税的正式表决。换句话说,即使有议员提出相关议案,也会被拦在程序门槛之外,无法进入实质审议。因此,参议院的反对更多是一种“象征性姿态”,实际政策依然牢牢掌握在特朗普手中。这也折射出美国国会的权力分化格局:上院(参议院)表达不满、下院(众议院)封锁通道,而总统仍掌控最终走向。

参议员蒂姆·凯恩(Tim Kaine)也指出,这次“反对”只是一个“信号”,提醒总统即便是自己党内(共和党)的人,也开始担心关税政策的副作用。他说:“当特朗普看到共和党人投反对票时,哪怕人数不多,也会促使他重新考虑。”

事实上,除了立法层面的“反对声”,特朗普的关税政策还正面临司法层面的终极审查。早在今年8月29日,美国联邦巡回上诉法院就以7比4的裁决认定,这类基于《国际紧急经济权力法》(IEEPA)征收的关税多数“缺乏法律授权”,认为总统无权以“国家紧急状态”为由,对全球商品实施系统性加税。面对裁决,特朗普政府在9月3日迅速向美国最高法院提出上诉申请,以保留其根据1977年紧急法律征收的全面关税。9月18日,最高法院已决定于11月5日举行口头辩论,正式审理这一争议已久的“特朗普关税案”。这场听证将成为判断特朗普“关税治国”是否合法、是否越权的关键节点。

从现实操作层面看,无论最高法院的最终裁决如何,现行关税短期内都不会被立刻终止。对跨境企业和卖家而言,目前可在中美吉隆坡磋商达成的关税缓冲期内继续享受阶段性“喘息”,但仍需为政策波动提前制定应对方案。毕竟,在美国政治的复杂博弈中,理性与民粹、规则与权力始终在拉扯。未来其关税政策的走向,既取决于法庭判决,也取决于政治风向。